Nos encontramos con Nicolò Guarrera y Ezio, su fiel compañero de equipaje, al final de la Patagonia, tras miles de kilómetros recorridos a pie por la Carretera Austral. Un viaje que comenzó hace años con dos grandes ambiciones: la primera, sobre todo, es dar la vuelta al mundo a pie; la segunda, añadir la lentitud necesaria al viaje para poder disfrutar de la sensación de tanto camino.

Dejémonos transportar a este inmenso rincón de Sudamérica a través del diario de viaje de Pieroad.

Patagonia: Entre la imaginación y las fronteras reales

¿Qué te imaginas si digo Patagonia? Sumérgete en tu memoria, conecta los rumores con los fotogramas coloreados de las transmisiones de aventuras perdidas en el tiempo. ¿Qué encuentras? ¿Adónde te has sentido transportado?

El mundo es redondo, pero si lo proyectamos en un mapa, con Europa en el centro, parece tener dos vértices. Australia, a quince mil kilómetros de Italia, en la esquina inferior derecha, y la punta de Latinoamérica en el lado opuesto, un apéndice de tierra que se proyecta hacia el sur hasta tocar la Antártida: la Patagonia. Dos mitades le dan forma: Argentina al este, agazapada en las playas del océano Atlántico, y Chile extendido tras ella, espalda con espalda, mirando al Pacífico y al último atardecer del día.

Dos caminos la cruzan, pistas legendarias con el poder de hacer brillar la mirada con la sensación de libertad que evocan. En territorio argentino discurre la Ruta 40, la columna vertebral del país que conecta la frontera con Bolivia con Tierra del Fuego. En Chile, la menos conocida Ruta 7 serpentea a lo largo de 1.247 km desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, alineando pueblos microscópicos tan aislados que parece que el tiempo se ha detenido allí mientras se disfruta de un mate humeante. Los chilenos la llaman Carretera Austral: el camino al fin del mundo.

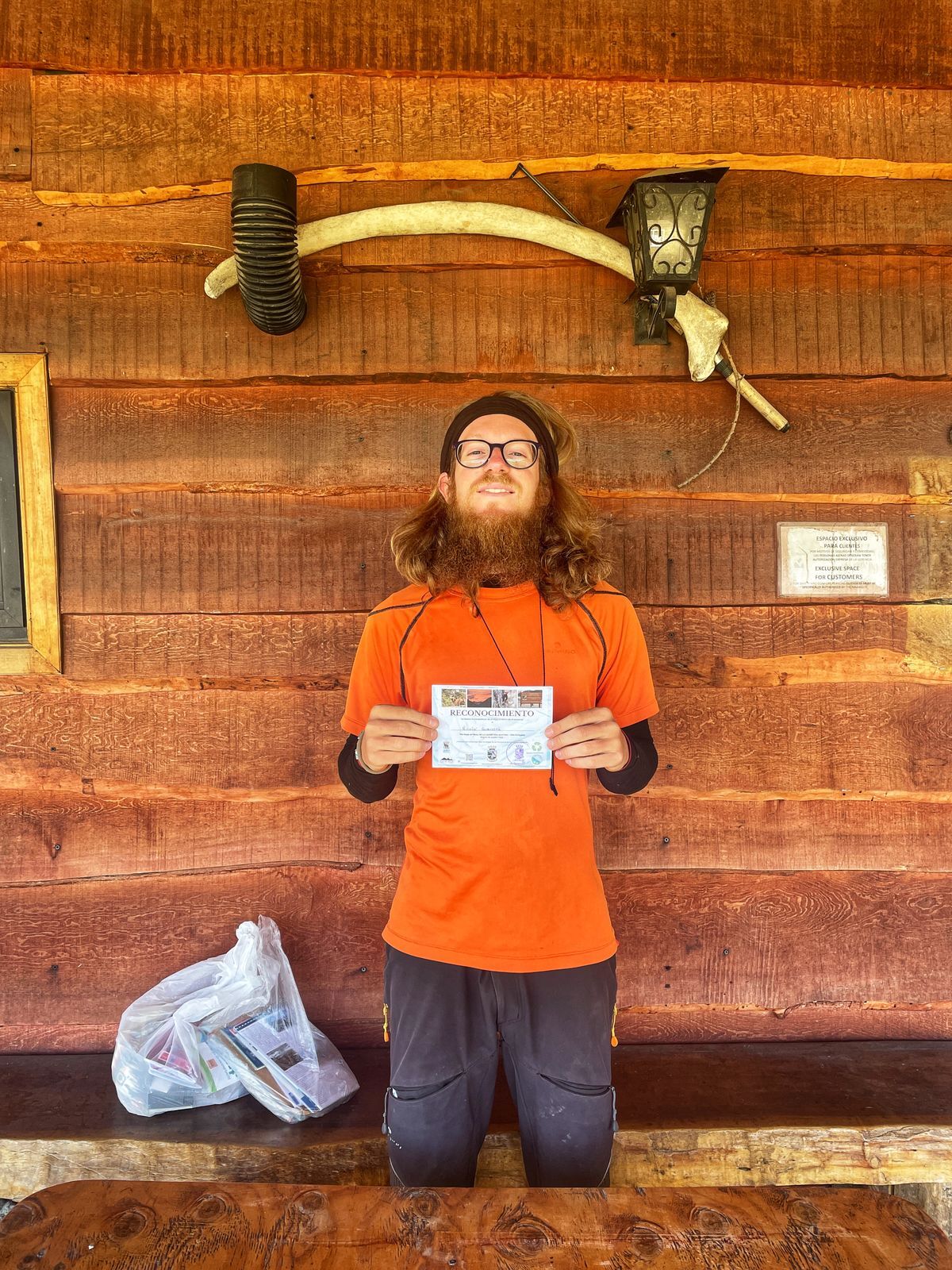

Cientos de viajeros la recorren cada año en moto o bicicleta, algunos haciendo autostop, otros alquilando un coche. Pocos, si es que alguno, la han experimentado de la forma más lenta y humana de moverse: caminando. Este año, al menos, parece que somos los únicos: Ezio y yo, un italiano y su cochecito, en una vuelta al mundo a pie. Un sueño de 30.000 km y cinco años que, a mitad de camino, nos ha traído aquí, a las puertas de la Carretera Austral, guiados por el apasionado consejo de decenas de personas.

Pero ¿qué hace tan especial a la Patagonia chilena? Es un lugar aislado, donde la conexión con la naturaleza y las personas es más fuerte que la que se tiene con internet. En un área apenas menor que la de Italia, diecisiete Parques Nacionales protegen once millones de hectáreas de tierra, salvaguardando docenas de ecosistemas completamente diferentes entre sí y únicos en el mundo. Los bosques patagónicos albergan una biodiversidad gigantesca y capturan tres veces más dióxido de carbono que la selva amazónica. Los Andes se sumergen en el océano creando un misterioso laberinto de fiordos y glaciares inexplorados que dan vida a cascadas, lagos y ríos de colores irreales. Dos pequeñas Antártidas surgen entre la tierra y el mar: los Campos de Hielo, los glaciares más grandes de la Tierra, tan grandes como Molise y Cerdeña. Y esto es solo el comienzo.

Tres meses para llegar al fin del mundo: el viaje

Cierro las páginas del Pasaporte de Parques Nacionales y dejo de soñar despierto por un segundo. El librito de tapa roja oscura recoge esta y otra información sobre el camino que estoy a punto de recorrer. Lo hojeé antes de salir; me gusta estudiar la ruta antes de aventurarme; pero ahora es hora de partir. Estoy en Puerto Montt, sobre el letrero que marca el kilómetro cero de la Carretera Austral. Tengo tres meses para recorrerla, tiempo para agotar mi visa chilena. ¿Dirección? El pueblo de Villa O'Higgins, setecientas almas entre montañas nevadas y lagos en la frontera con Argentina. Caminamos hacia el sur.

Al salir de la ciudad, comienzan a aparecer los primeros Parques Nacionales de la Carretera Austral. El Pumalín tiene una historia asombrosa. El empresario y naturalista estadounidense, el Sr. Douglas Tompkins, se enamoró de la Patagonia en los años 90 y, tras vender las acciones de la empresa que había creado, comenzó a comprar tierras entre Chile y Argentina. El objetivo era salvarlas de la explotación indiscriminada: minas, madereros y agricultura intensiva estaban destruyendo estas regiones. Los lugareños desconfiaban de él y lo obstaculizaron por todos los medios. No entendían qué había venido a hacer este gringo: ¿comprar sus tierras y dejarlas allí? ¿No hacer nada con ellas? Algo no cuadraba. El panorama se aclaró unos años después, cuando Tompkins unificó las propiedades adquiridas en diferentes Reservas Naturales, ofreciendo la posibilidad de visitarlas a todo aquel interesado. Con su acción, demostró que la naturaleza intacta no era solo un recurso para consumir, sino un mundo para cultivar y compartir. Y eso no es todo. A principios de la década de 2000, Tompkins decidió donar todo lo que había comprado a Argentina y Chile, según los límites fronterizos, a cambio del compromiso de los estados de crear Parques Nacionales. Fue la mayor donación privada de tierras de la historia, algo así como el tamaño de Sicilia.

El Parque Nacional Pumalín es uno de los legados del Parque y hoy cuenta con campamentos y decenas de senderos para caminatas. He realizado varios, el más impresionante de los cuales es el ascenso al volcán Chaitén. Desde su cima, que explotó en una erupción devastadora hace unos años, se puede contemplar toda la Patagonia, hasta el Océano Pacífico. El cráter parece un cuadro de Dalí: un desierto arenoso del que emergen troncos negros y delgados, lo que queda después de la erupción. Dentro del cráter, la lluvia ha formado una laguna, en marcado contraste con el entorno árido y seco.

Siguiendo hacia el sur, el paisaje cambia. Esta es la región con más precipitaciones de todo Chile; la exuberante vegetación forma el telón de fondo de montañas solitarias con picos nevados. Septiembre acaba de empezar y todavía es invierno; estos días llueve. Voy bien equipado: una chaqueta Valdez rojo fuego me protege del agua durante varias horas. Es pesada, así que también me protege del frío y el viento, sin crear una capa de condensación. ¡Sería el colmo de estar protegido del agua afuera y luego encontrarse empapado en sudor! Un bolsillo interior guarda mi teléfono; lo llevo para contar mis pasos; el conteo marca dieciséis millones. La chaqueta combina con pantalones impermeables, que también son muy transpirables. El único punto débil son los zapatos. Hay que elegir entre impermeabilidad y ajuste; podría usar botas de montaña para evitar mojarme los pies, pero sacrificaría la amortiguación de la goma blanda. Camino cuarenta kilómetros al día sobre asfalto; la solución sería una masacre para las articulaciones. Respiro con resignación. Al menos mis pies pueden secarse.

Dejo la región de Los Lagos para adentrarme en la siguiente: Aysén. Chile es una extensa franja de tierra —5000 km en línea recta entre los extremos norte y sur—, pero tiene un promedio de doscientos kilómetros de ancho. Las regiones se suceden de norte a sur, por lo que se han numerado para facilitar su ordenación. Aysén es la undécima, así que Los Lagos, de donde vengo, es la décima. En esta última región, la Patagonia tiene el apodo de «la Verde», debido a las constantes lluvias que riegan la tierra en cada estación del año. Pregunto si la Patagonia también tiene un epíteto en Aysén, pero la respuesta es no. Dependerá de nosotros hacerle justicia y encontrarle un apodo.

Pueblos y reuniones

Los pueblos son diminutos, la mayoría con apenas unos cientos de habitantes. Uno de ellos es Puyuhuapi, a orillas del fiordo del mismo nombre. El pronóstico anuncia lluvia toda la semana, así que decido parar a esperar a que se despejen las nubes. Antes de salir de casa, mis amigos me convencieron de documentar mi vuelta al mundo a pie en redes sociales y una de las consecuencias, agradables e inesperadas, es que varias personas me contactan por Instagram para ofrecerme hospitalidad. También pasó en Puyuhuapi, así que me dirijo a casa de Javier y Magdalena. Han pasado dos años desde que me fui, pero todavía se siente un poco extraño tocar puertas de desconocidos y acomodarme en su sofá durante varios días. Imagino que a ellos les pasa lo mismo, pero aun así la bienvenida es cálida y enseguida nos hacemos amigos. Inmediatamente decido tentarlos con el paladar y por la noche me hago cargo de los fogones: ñoquis caseros con la receta de la abuela. Si algo he aprendido en este viaje es que un italiano en la cocina siempre es una historia hermosa que contar. Aprende recetas caseras y participa: no te imaginas cuántas puertas se te abrirán y la gente que conocerás. Los niños son muy simpáticos y rompemos las barreras de la formalidad en un par de días. Casualmente, mientras estoy con ellos, caen las Fiestas Patrias, dos días que celebran la independencia nacional (18 y 19 de septiembre). A lo largo de la semana hay desfiles, bailes y banquetes de todo tipo; vamos juntos a las celebraciones que se celebran en el pueblo, dentro del espacioso gimnasio del colegio; la inundación me detuvo a mí, no el pueblo.

Ha llegado el momento de seguir adelante, como siempre. Después de Puyuhuapi y un par de pueblos aún más pequeños, llega Coyhaique, la capital regional donde se concentra la mitad de la población de Aysén. Sin embargo, antes de llegar, paso por otro Parque Nacional, el Queulat. En su interior se encuentra el Ventisquero Colgante, una lengua de hielo suspendida en el aire que se origina en el glaciar del mismo nombre. Hace años llegó a la laguna color menta que se encuentra debajo, pero debido al calentamiento global de los últimos años ha retrocedido cientos de metros. Justo el día antes de mi llegada, una enorme masa de hielo se desprendió del Ventisquero, rompiéndose en mil pedazos. Conocer el triste destino de este y todos los demás glaciares del mundo les confiere una belleza dramática y frágil. ¿Cuántas personas más podrán visitarlos? ¿Y cómo los verán si ya están mutilados, héroes de una guerra que no pueden librar ni ganar?

Con estos pensamientos llego a la capital regional una semana después; ese es el tiempo que me toma recorrer 250 km. Coyhaique en la lengua chonos, los pueblos originarios de aquí, significa "entre lagos". Les dejo adivinar la razón. No me quedo allí mucho tiempo, un par de días para descansar y hacer algunas compras. Será la última ciudad que visite en los próximos dos meses: significa dificultad para abastecerse, escasez de frutas y verduras frescas y precios altos. Cargo kilos de quinoa, frutos secos y comida deshidratada; gracias a Ezio puedo cargar hasta 50 kg, equipo incluido. Luego emprendo de nuevo, sudando en cada subida por la carga que tengo que empujar.

Impresionantes vistas se abren a los lados de la Carretera Austral y cada vez que llego a un pueblo, alguien me recibe con los brazos abiertos. Me cruzo con algunos viajeros en moto, muy pocos en bicicleta; el verano aún no ha comenzado. Una inmensa paz me llena los pulmones con cada respiración y, en ciertos momentos, escucho el viento con más atención, con la mirada perdida en el vacío. Este lugar resuena con una música que juega con el susurro de las ramas y el canto de los chucaos. La armonía nos devuelve a la dimensión natural de las cosas: las inmensas montañas, el hombre pequeño, la impetuosa fuerza del río que riega el bosque.

Un día me desvío hacia la Laguna Leones, una pequeña joya desconocida incluso para la mayoría de la población local. Llego allí tras varias horas de caminata, tras acampar en un amplio claro cubierto de hierba. La ausencia de gente permite sentir una solemne vibración en el aire. Tras la laguna se encuentra el legendario Campo de Hielo Norte, una tierra que nadie ha logrado cruzar jamás. Un único asentamiento, ubicado en el extremo norte, alberga al guardabosques del Glaciar Exploradores, uno de los muchos que conforman el Campo de Hielo. La Antártida, en comparación, parece casi abarrotada. Saber que nadie ha logrado cruzarla en su totalidad le confiere el encanto de una meta inconquistada, a pesar de la tenacidad del hombre y la tecnología. La naturaleza sigue siendo poderosa y aquí se siente al instante.

Las bellezas son infinitas y se aprecian incluso en encuentros con gente sencilla. En Cochrane, Raquela me hospeda y cada mañana nos encontramos tomando mate caliente frente a la estufa de leña, la cocina y calefacción de todas las casas de la Patagonia. El mate es un pequeño recipiente en el que se bebe una infusión amarga, la yerba mate. Se llena hasta la mitad con yerba y, tras inclinarlo, se coloca la bombilla (una pajita metálica) debajo para que no se mueva; finalmente, se vierte agua caliente. Esta operación se llama cebar y la realiza quien prepara el mate, llenándolo de agua de vez en cuando, ya que el mate es pequeño y apenas alcanza para tres o cuatro sorbos. Cada vez que se acaba el agua, el mate regresa a él, quien lo sirve y lo pasa a la siguiente persona, así sucesivamente hasta que todos hayan bebido. Una vez que todos han bebido, la ronda comienza de nuevo y continúa hasta que se termina el agua. Quien está satisfecho y no quiere más, da las gracias y se salta el turno.

Villa O'Higgins

Los últimos 220 km comienzan en Cochrane. Un ferry a mitad de camino te lleva de una orilla a otra del fiordo Mitchell, uno de los cuatro que se encuentran a lo largo de la Carretera Austral y para el cual es necesario embarcar. Octubre se acaba y estoy a punto de llegar a Villa O'Higgins, el último pueblo de la Ruta 7. Es un pueblo aislado, a más de cien kilómetros del centro habitado más cercano. Está rodeado de altas montañas, una frontera natural con Argentina; y largas lagunas de colores espectaculares. Durante dos meses, la Patagonia me ha llenado los ojos con sus maravillas, pero una vez más decide dejarme sin palabras. Villa O'Higgins es una joya enclavada entre los Andes y los miradores en las colinas del lado este permiten que la mirada se pierda en el encantador entorno hasta que se cruza con las aguas azules del lago O'Higgins e imaginas llegar al otro lado, a Argentina. Esta vez decido alojarme en un albergue, El Mosco, un punto de encuentro para quienes quieren cruzar la frontera. Tres parejas de ciclistas llegan y se van mientras estoy aquí, y junto a ellas repasamos en la memoria los puntos más destacados de la ruta más hermosa de la Patagonia. Tras despedirnos, salgo a la terraza de madera con aires del Viejo Oeste y me siento en el banco a saborear los últimos momentos de Chile. Martín, el chico que regenta el hostal junto con Fili, rastrilla la grava del sendero de entrada. El sonido metálico de las piedras contra el hierro se pierde en el amplio jardín donde se instalaron un par de tiendas de campaña hace unas horas. A la izquierda se adivina la entrada al valle del Glaciar Mosco, mientras que a la derecha, más adelante, las montañas se extienden hacia el horizonte, entre el blanco y el azul. Patagonia…