LAS CANCIONES DE LAS CANCIONES

En el principio de los tiempos, Australia era una tierra plana y sin vida. Entes gigantescos descendieron del cielo, vinieron del mar y emergieron de las entrañas de la tierra. Con su llegada, comenzó la Creación y la vida empezó a latir. A medida que se desplazaban por Australia, los entes moldearon la tierra con sus cuerpos, creando ríos, cordilleras y bosques llenos de vida. En todo lo que tocaban, dejaban una parte de sí mismos, haciendo que cada rincón del mundo fuera sagrado para quienes sabían observar. En el este, Biame llegó al puerto de Sídney, moldeó su costa y, tras completar su obra, se dirigió a las montañas, desde donde regresó al cielo. Su camino moldeó el lecho del gran río Parramatta, y su despedida de la tierra alzó las Montañas Azules del suelo. El tiempo comenzó a fluir, y con él el agua del río, desde las montañas hasta la bahía.

Los primeros hombres comenzaron a poblar la tierra: los aborígenes. Sus andanzas ancestrales los dispersaron por el territorio como migas de pan en una inmensa mesa. Permanecieron fieles a la naturaleza nómada de sus antepasados, se convirtieron en cazadores y recolectores, y en una vida sin entusiasmo, optaron por celebrar su hogar santificando los lugares que aprendieron a reconocer. Durante cuarenta mil años conocieron y recordaron cada rincón de Australia, sin mapas ni caminos, y cantando sus historias dieron voz a los cantos. En las miradas, entre los labios, en la memoria colectiva de cientos de pueblos, estos cantos atemporales guiaron los pasos de los aborígenes en la primera peregrinación de la historia de la humanidad: el Walkabout.

El "walkabout" era el modo en que los aborígenes se desplazaban por las tierras deshabitadas de Australia. Al carecer de escritura, dependían exclusivamente de la tradición oral, aprendiendo adónde ir y cómo desplazarse gracias a sus canciones. Indicaban dónde encontrar comida, en qué época del año, cómo orientarse en el desierto y cuándo moverse según la estación. Las líneas de la canción marcaban la posición de cada árbol, roca y horizonte, vestigios de las huellas con las que los antepasados habían moldeado la tierra. Toda Australia, un área tan grande como Europa, fue "cartografiada" con innumerables canciones a lo largo de decenas de miles de años, creando una conexión vertiginosa entre la tierra y sus habitantes. La llegada de los colonos ingleses, a finales del siglo XVIII, aniquiló esta cultura en tan solo dos siglos. Ahora, junto con los aborígenes, incluso los rastros invisibles de las líneas de la canción están desapareciendo. Los cuentos antiguos se han marchitado en palabras dispersas e inconexas, pero lo que queda aún tiene el poder de sugerir y algunos rastros afortunadamente han logrado sobrevivir.

EL CAMINO DEL OCRE

Los arabana eran un grupo tribal asentado al norte de la actual metrópolis de Adelaida, capital de Australia Meridional.[1] Vivían en un territorio rico en ocre, un material utilizado como pigmento en pinturas rupestres, en medicina y con fines ceremoniales. El ocre se intercambiaba con poblaciones cercanas y lejanas, y con el tiempo se creó una línea de canciones que recorría el país de sur a norte. La ruta comercial serpenteaba por el Outback, el gigantesco desierto enclavado en el centro de Australia, eludiendo temperaturas que en verano alcanzan los 50 grados y proporcionando una ruta fiable a lo largo de tres mil kilómetros, hasta los confines más septentrionales.

El Camino se había cantado durante cuarenta mil años y en 1860 fue traducido por intérpretes a John McDouall Stuart, un aventurero escocés. Apoyándose en el conocimiento adquirido de los nativos, Stuart se embarcó en una serie de aventuras que culminaron con la travesía del país, convirtiéndose en el primer explorador occidental en penetrar en el corazón del desierto y llegar a las costas del Océano Índico. Este fue un punto de inflexión para la Australia moderna. Basándose en la información de Stuart, se construyeron las líneas ferroviarias y telegráficas. Adelaida y Melbourne finalmente tuvieron una conexión directa con Darwin y su puerto en la costa asiática.

Antes era necesario circunnavegar toda Australia. Es difícil hacer una comparación con Europa, pero si solo consideráramos las distancias, significaría que entre Lecce y Oslo no había carreteras, sino solo una tierra infinita sin puntos de referencia evidentes, y la única manera de ir de uno a otro era rodear el continente navegando por el Mediterráneo, el Estrecho de Gibraltar y finalmente remontando la costa oeste hasta llegar al destino. Las distancias de Australia son impresionantes y comprenderlas requiere un considerable esfuerzo de imaginación. Como alternativa, se pueden redescubrir los surcos que dejaron Stuart y la Línea de la Canción del ocre uniendo puntos remotos en el mapa y organizando una logística meticulosa para afrontar la indiferencia del desierto. Solo caminando se puede comprender la inmensidad que han abrazado las poblaciones nómadas; por eso, fue caminando, entre mayo y septiembre de 2023, que intenté experimentarlas.

RODAJE

Llegué a Adelaida tras un considerable tropiezo. Había salido de Sídney a pie un mes antes para adentrarme gradualmente en las grandes ciudades australianas antes de adentrarme en el desierto. Sídney se encuentra al este de las Montañas Azules, más allá de las cuales, a lo largo de cientos de kilómetros, campos de trigo, cebada, altramuces y lentejas compiten por ampliar el horizonte. Las ciudades se habían reducido poco a poco a aldeas aisladas, y luego a núcleos habitados de unas pocas docenas de personas.

Las primeras semanas me recordaron el viaje por la Pampa argentina. Amplias extensiones de terreno cuadrado y pastos interminables, pocos animales de cuatro patas, menos hombres y tanto cielo. Las estancias latinoamericanas ahora se llamaban estaciones, un nombre diferente que narra la misma historia de colonos tenaces dedicados a la cría de ovejas y vacas. Un solo camino se extendía hasta el final de la línea de visión antes de desaparecer en la perspectiva. Esta vez, sin embargo, no había la imponente silueta de los Andes que dictara límites. Los troncos blancos de los eucaliptos los habían reemplazado y desde su follaje susurrante las aves emitían sus cantos. Aprendí a reconocer la risa de la cucaburra y el grito etéreo del carnicero, el trino de los loros verdes y el destello blanco de las cacatúas. La monotonía del paisaje realzaba sus sonidos y movimientos, y me hizo pensar que tal vez los versos de las canciones se habían inspirado en ellos para dar voz al mundo conocido.

En los 1400 kilómetros entre Sídney y Adelaida, noté un elemento recurrente: cada pueblo tenía una pequeña oficina de correos. A veces, la misma gasolinera, un salvavidas esencial para los vehículos que se aventuraban por estas interminables carreteras, servía como receptora y despachadora de correo. Este detalle era importante, ya que en la siguiente parte del viaje podía enviar comida a los puntos por los que pasaría. Incluso con Ezio, el cochecito que lleva todo lo necesario, no habría sido posible almacenar suficientes provisiones para cruzar todo el desierto.

PREPARATIVOS FINALES - CON ALIENTO FUERTE

Adelaida fue la última gran ciudad por la que pasaría. Después, Darwin. Tres mil kilómetros las separaban y una única ciudad importante en el centro, Alice Springs, la capital del desierto, con apenas veinte mil habitantes pero, crucialmente, un supermercado donde abastecerse. De Adelaida a Alice Springs tardaría dos meses y medio, caminando a un ritmo de 40 o 45 kilómetros al día, diez horas con descansos incluidos. Calculé aproximadamente un día de descanso cada diez. El tiempo del visado dejaba poco margen y, para aprovechar el invierno y evitar los 10 grados de las otras estaciones, continuaría a paso rápido.

Decidí en la mesa lo que comería durante los próximos meses, en cada almuerzo y cena. La comodidad y el aporte energético eran importantes, el sabor, secundario. Para el almuerzo compré seis kilos de arroz y quinoa, para la cena dos de lentejas y dos de proteínas vegetales. Me abastecí de avena, leche en polvo y cacao para desayunar, y para merendar, frutos secos, miel, mantequilla de cacahuete y chocolate. Las bolsas de frutas y verduras liofilizadas compensarían, al menos parcialmente, la falta de verduras frescas.

No era prudente confiar en lo que encontrara por el camino, así que partí con la idea de comprar poco o nada durante los próximos meses. Ezio pesaba más de cien libras cuando partimos hacia las afueras de Adelaida. Además de comida, llevaba unos diez litros de agua, lo que en invierno equivalía a cinco o seis días de autonomía; una pequeña farmacia con vendas y remedios para el veneno de serpiente; repuestos, un panel solar para cargar dispositivos electrónicos, una estufa de gas y otra de gasolina con sus respectivos tanques. Mayo estaba a punto de terminar cuando emprendimos la búsqueda de Stuart para adentrarnos en el desierto y en nuestro interior.

El camino se alejaba de la costa, en dirección noreste, hacia la cordillera Flinders, una cordillera baja que se extiende 400 km al norte. Stuart la usó como punto de referencia inicial mientras se adentraba en las vastas e inexploradas regiones. La presencia de las montañas moderaba el clima, protegiendo la zona de los extremos del interior. Los eucaliptos seguían prosperando y por las mañanas la tienda estaba húmeda. Pasé casi un asentamiento humano al día, pero a medida que avanzaba, las señales de presencia humana se hicieron escasas. Durante largas horas, la única señal tangible de presencia humana era el camino por el que caminaba. Conseguí mantener mis provisiones estables, pero la espera en el desierto se volvió inquietante. Esperaba con inquietud enfrentarme a él.

Recordé caminar por el desierto de Atacama en Chile un año antes. Una lección que aprendí fue que conectar con su disolución lleva días, a veces semanas. Cuanto más tiempo permaneces en el desierto, más profundo puedes excavar. Conocerse a uno mismo es una sensación vertiginosa y, a veces, en un inesperado cambio de perspectivas, la nostalgia se desprendía de su hogar para envolver el tiempo pasado en Atacama. Sus espacios inmóviles sugerían ideas de infinito, muerte, dios, belleza, quietud. Nada más podía habitar entre esas piedras grises. Como guardianes eternos, ofrecían el espejo en el que observar las propias fragilidades: las del hombre como un extra y las del humano como mortal.

PISTA OODNADATTA

Tardé tres semanas en llegar al borde del desierto. El camino terminaba abruptamente en el pueblo de Marree, veinte almas en total, dejando un camino de tierra para guiarme. La gasolinera era un pequeño agujero tenuemente iluminado que ofrecía comida que había llegado semanas antes con el último camión. Los precios eran prohibitivos y la selección, muy limitada. La parte trasera de la tienda estaba dedicada a repuestos para coches, motos y bicicletas: cámaras de aire, sellador de pinchazos, algunos tornillos, algunos trapos envueltos en celofán. Cerca de la caja registradora se exhibían algunos artículos turísticos, entre ellos postales y pegatinas descoloridas. Una de ellas decía: ¿DÓNDE COÑO ESTÁ MARREE?

Sonreí un momento, y entonces me llamó la atención un parche verde con borde amarillo, de esos que se cosen en las mochilas para darles un interruptor al intentar conversar. El parche era una escritura sencilla, con números escritos en minúsculas debajo. La escritura: OODNADATTA TRACK. Los números: WILLIAM CREEK 204 - OODNADATTA 406 - MARLA 613. Sentí un nudo en el estómago. Los números eran distancias, cuánto tendría que caminar durante las próximas semanas para ir de un punto a otro de la ruta, poco más que nombres en un mapa. El kilometraje se calculaba desde donde me encontraba en ese momento, el pueblo de Marree, el inicio de la ruta Oodnadatta.

El sendero de Oodnadatta es la ruta que menos cambios ha sufrido en comparación con la que recorrió Stuart hace ciento cincuenta años y, de hecho, representa la parte más auténtica, difícil, inmersiva y alienante del Camino del Explorador, la ruta que recorre los pasos del explorador a través del Outback. Unos años después de la empresa de Stuart, el telégrafo y el tren de vapor surgieron a lo largo de la vía, impulsando el desarrollo de algunas estaciones modestas para operar la línea ferroviaria. Fueron los inmigrantes afganos, entre otros, quienes construyeron las vías; y fueron los afganos quienes introdujeron los camellos en Australia. El entorno árido les resultó propicio y pronto se utilizaron ampliamente para transportar mercancías por las vías del desierto. La línea ferroviaria recibió posteriormente el nombre de The Ghan, en homenaje a la contribución afgana a su construcción.

El tren funcionó durante un siglo, hasta 1980, cuando se trasladó al oeste, junto a la actual autopista Stuart, la serpenteante vía asfaltada que une Adelaida con Darwin por la ruta más directa. La reubicación de la línea provocó la desaparición de las estaciones: sin trabajo, la gente huyó de entornos tan hostiles y aislados. Solo dos pueblos sobrevivieron al declive: William Creek y Oodnadatta, los nombres que la franja verde separaba a más de doscientos kilómetros.

Gracias a la información de quienes se habían aventurado allí con vehículos todoterreno, tenía una idea del estado de la pista y dudaba que pudiera mantener el ritmo hasta entonces. En mi cabeza, doscientos kilómetros se convertían en cinco días de caminata, quizá seis. Entre medias, la nada antrópica. Ninguna infraestructura, salvo algunos restos oxidados de la vía férrea, sin provisiones. Tres veces, doscientos kilómetros cada vez, solo estaría la pista, el desierto y Ezio. El mundo se reduciría al presente y lo que necesitaba se reduciría hasta el punto de caber exclusivamente en un cochecito. La cosa empezaba a ponerse seria.

La noche antes de partir, jugué a los dados con unos chicos que conocí en el pueblo, migrantes contemporáneos de Italia, Chile y Argentina. Dentro del contenedor que servía de cocina, nos acompañaban el vino español y el vino tinto, alrededor de la mesa de la fortuna. Probamos suerte mientras la noche alargaba las horas; cuando estaban a punto de acortarse, nos dormimos. El saco de dormir me recibió generosamente, como siempre, pero dormí poco, como suele ocurrir en vísperas de partidas importantes.

Para aprovechar al máximo las horas de luz, programaron el despertador para las cinco y media de la mañana; media hora después ya estaba en la carretera. Pasado el pueblo, la línea de asfalto se perdía en la tierra fina. Un alto cartel, a horcajadas sobre ella, anunciaba alarmantemente que la pista estaba cerrada, mientras que al este la aurora teñía de rosa y naranja las primeras horas del día; no había sombras entre nosotros y el sol.

DENTRO DEL SILENCIO

Partí con determinación hacia el norte, empezando a observar y a anotar mentalmente el estado de la carretera. Pensaba que las historias, como siempre, habían exagerado las dificultades del camino, cuando Ezio de repente redujo la velocidad a la derecha, como si lo frenara una fuerza invisible. Moví la mirada hacia un lado, deslizándola hacia la rueda: ¡pinchada! La punta afilada de un spinifex sobresalía del neumático. La tierra era una mezcla de barro seco, arbustos y costras de sal que ocultaban amenazas bajo su dura cáscara. Tras el cambio, quedaban dos cámaras para las ruedas traseras y dos para las delanteras; entre las de repuesto también había parches y pegamento para neumáticos, así que por el momento podía estar tranquilo; pero el hecho de haber pinchado a los dos kilómetros era una señal desalentadora.

El primer día sirve para calibrar las estimaciones hechas en la mesa: ¿qué hacer si se equivocan? Retroceder requiere humildad, al menos tanto como avanzar requiere coraje y confianza. Un pinchazo, en un entorno como el desierto, te hace estar alerta y continuar con extrema precaución, con los músculos tensos y la mirada fija de un lado a otro de la vía como si de repente se hubiera convertido en un lecho de cristales rotos. Con el paso de las semanas, Ezio aligeraba el peso de la comida, ejerciendo así menos presión sobre las ruedas y, por lo tanto, disminuyendo la probabilidad de un pinchazo. Sin embargo, ocurría lentamente, a un ritmo de medio kilo al día; el agua podía considerarse constante porque había que rellenarla en cada estación.

Pensé en todo esto mientras bombeaba aire en la nueva cámara, y lo repetiría cada mañana, como una letanía, durante las siguientes semanas, actualizando los suministros que me quedaban, el peso que Ezio llevaba y cada pequeña variación que me daba algo para contrarrestar la presión que el desierto ejercía sobre mi mente y mi cuerpo.

El resto del día transcurrió tranquilamente. Alrededor de las cuatro, el GPS marcaba cuarenta kilómetros, una cifra razonable. Empecé a buscar un lugar para acampar y una colina cubierta de rocas me pareció ideal para montar la tienda. El último esfuerzo del día fue la subida accidentada a la cima. No había calculado lo accidentado del terreno y quitar las rocas de delante de Ezio me llevó más tiempo del esperado. Sin embargo, al llegar a la cima, la vista era sensacional.

El paisaje era completamente banal, carente de altas montañas y colores brillantes. Sin embargo, el sudor del día y, finalmente, la colina, habían revestido esas rocas oscuras con un aura de belleza. El esfuerzo había corrido un velo ante sus ojos y el mundo que observaban parecía haber adquirido un significado y una quietud inexistentes en otro lugar. Tras la colina, al sur, una franja de tierra con bordes elevados sugería el origen de esta inusual peregrinación. Al otro lado, el sendero desaparecía tras otra joroba, devorado por la tierra. El lugar no tenía nombre ni número que indicara oficialmente su posición con respecto a Marree. Incluso si alguien lo describiera con detalle o mostrara una foto, ese lugar sería inencontrable para cualquiera que intentara llegar; e incluso para quienes tuvieran las coordenadas geográficas exactas, permanecería desconocido, porque cuando llegué allí, cansado de la caminata, estaba en el estado de ánimo adecuado para detenerme y apreciarlo. Me gustaba pensar que probablemente fui la primera persona en regocijarme en ese insignificante rincón del mundo.

UN NUEVO DESIERTO

La cantidad de flores que brotaban al borde del sendero era impresionante. Pronto aprendí a reconocerlas, aunque desconocía sus nombres. El amarillo y el morado eran los colores dominantes; luego, el blanco y el rojo. Había una flor con una corola rosa y verde en forma de roseta, un centro amarillo, y al tocarla, sentía la delicada sensación de papel de seda en las yemas de los dedos. Un arbusto con espinas verdes y carnosas lucía un pompón esférico amarillo similar a una mimosa, mientras que a sus pies, las margaritas habían ardido en el centro de sus pétalos y desprendían un aroma a árbol de té exageradamente intenso para su pequeño tamaño. Las buscaba con la mirada, sobre todo por la tarde, cuando estaba más cansada, y parecía que me encontraba con amigos recién conocidos. Concertar una cita con ellas no tenía mucho sentido: aparecían de repente, a pocos pasos de distancia, meneando la cabeza para seguir el viento.

Las horas se alargaban y los días adquirían una densidad opresiva, difuminándose y separándose según el grado de concentración. ¿Tenía sentido distinguirlos? A veces parecía que no, de hecho, tenerlos en cuenta te cansaba; pero no hacerlo parecía enloquecer, perderse en un tiempo informe que no hablaba ningún idioma. El lago Eyre apareció durante unas horas al amanecer del tercer día; ¿o fue el crepúsculo del cuarto? La noche que acampé frente a él, un largo aullido hizo temblar la noche, seguido de ecos lastimeros. Era el saludo de los dingos, los perros salvajes y libres del desierto. ¿Por qué hay un lago en el desierto? ¿Y cómo se explican las flores?

El Outback es una tierra de contrastes. Aunque su superficie es inhóspita, a miles de metros bajo tierra se encuentra uno de los acuíferos artesianos más grandes del planeta: la Gran Cuenca Artesiana. Se trata de una reserva de agua dulce que se creó hace millones de años a partir de un mar interior en lo que hoy es Australia. Los depósitos subterráneos contienen miles de millones de litros de agua y se reponen anualmente con la temporada de lluvias que azota las regiones tropicales del norte. El agua se infiltra kilómetros a través del suelo permeable y termina en el lecho de la cuenca artesiana. En algunos lugares hay afloramientos que alimentan manantiales: así es como la vida sobrevive en estas zonas mortíferas. Gracias a los manantiales, los aborígenes pudieron establecer la Línea de Canto Ocre, anotando verbalmente la posición de cada uno de ellos; y gracias a ellos, Stuart pudo cruzar el desierto por primera vez.

El lago Eyre es hoy una costra de sal inservible, testigo de un mar extinto. Las reservas de agua están enterradas a dos mil metros de profundidad y es raro ver un manantial activo. Sin embargo, puedo considerarme afortunado. En los últimos años, la temporada de lluvias ha sido particularmente abundante y, desde el norte, los torrentes han llegado a bañar el corazón de Australia. Por una vez, paradójicamente, el cambio climático ha favorecido la vida.

SIN PAUSAS

Con el paso de los días, la soledad acentuaba la sensación de alienación. Mi ánimo empezó a tambalearse y, a veces, parecía que la distancia restante era demasiado grande. El desaliento me oprimía el pecho y me pesaba, sabiendo que no tenía nada que contrarrestara su distracción. Llevaba meses caminando por el interior del país y aún no había cubierto la mitad de la distancia. Llegar a Darwin parecía demasiado lejano. Meses. Faltaban tres meses. La superficie del camino se había vuelto irregular, lo que hacía que el avance fuera lento y doloroso. El viento también contribuía, inesperado, y recordaba inquietantemente a las furiosas ráfagas de la Patagonia, empujando constantemente en dirección contraria. No hubo un solo día que soplara a mi favor.

Llegué al anochecer exhausto, con los músculos agarrotados, y una vez que elegí dónde acampar, tuve que estar alerta para detectar arañas o serpientes venenosas. Una vez, al colocar la lona sobre la tienda, apareció una araña peluda del tamaño de la palma de mi mano, corriendo frenéticamente. Era repugnante. Intenté moverla con una rama seca, pero se deslizó impávida y, con extremo horror, desapareció bajo la palangana. Era imposible expulsarla. Imágenes perturbadoras la proyectaban aplastada y ensangrentada bajo mi espalda, o esperando la complicidad de la oscuridad para deslizarse junto a la única fuente de calor en las cercanías: mi cuerpo humano boca abajo. El solo pensamiento me hizo estremecer. Controlar la imaginación es especialmente difícil cuando se está cansado, solo y en un entorno hostil. Pero precisamente por estar solo y en un entorno potencialmente mortal, no podía dejar que la desesperación me venciera.

Tras cinco días de caminata, la pista volvió a asfaltar durante mil metros. Había llegado a William Creek, el primer puesto avanzado en la ruta de Oodnadatta. Un pub, flanqueado por un surtidor de gasolina y un hangar que almacenaba aviones de hélice, eran los únicos edificios. Debido al aislamiento, lugares como este cuentan con una pista de vuelos chárter. Los aviones se utilizan para repostar, para rescates de emergencia de personas que, perdidas en el desierto, logran enviar una señal de socorro y, en algunos casos, incluso para turismo. Bebí dos litros de agua fría y me di un festín de un pastel de carne caliente y sabroso, el típico pastel australiano relleno de carne. Tardé unas buenas dos horas en cargar el GPS; luego llegó el momento de volver a la carretera.

SE NECESITA MÉTODO

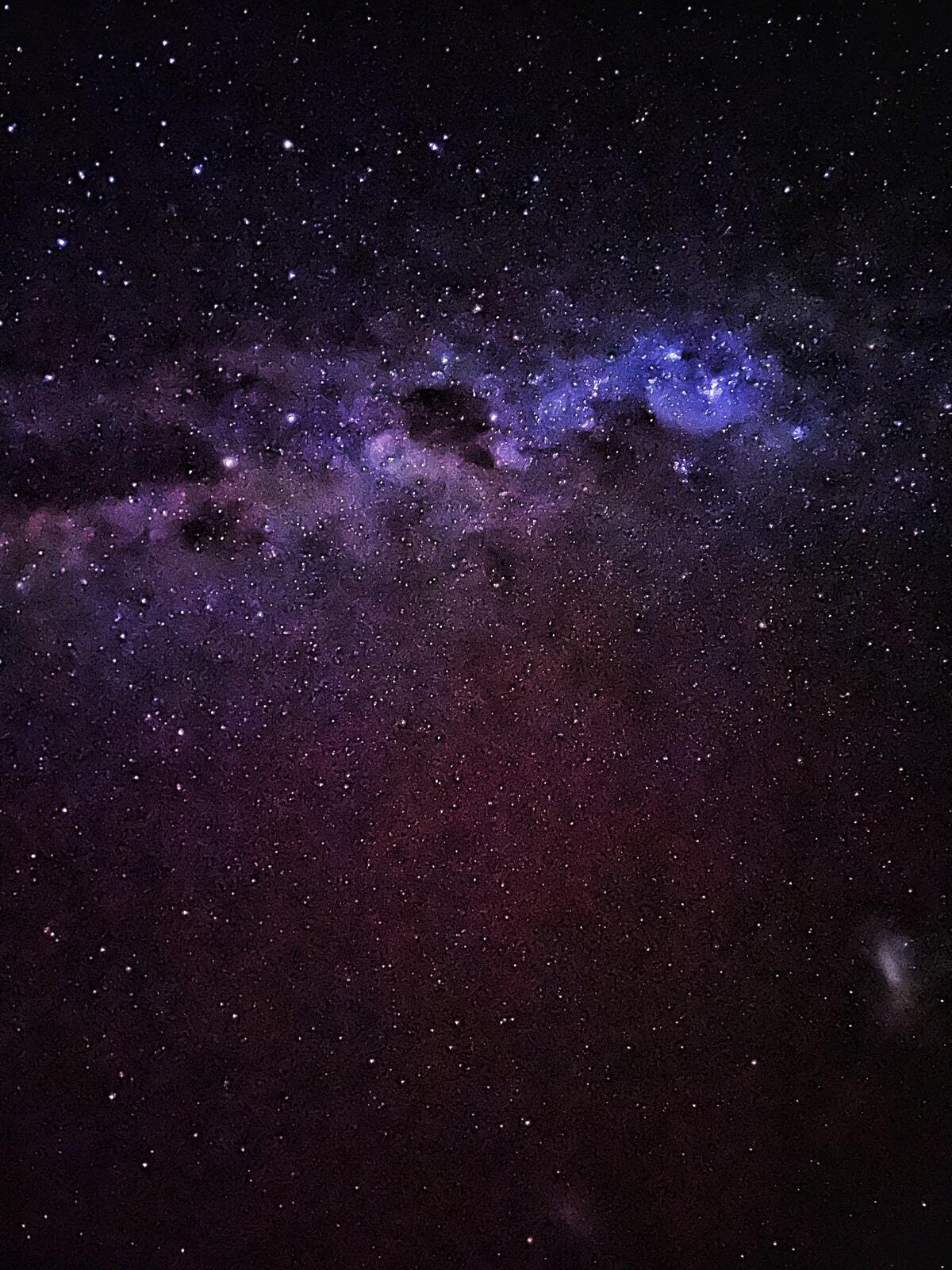

Solo había cubierto un tercio del recorrido, pero la desconexión parecía durar semanas. Tardé otros diez días en completarlo y recuperar un atisbo de humanidad: una carretera asfaltada, algunas señales de tráfico, algún camión ocasional. La conexión a internet seguía ausente, dejando espacio para el diálogo interno. Me di cuenta de que necesitaba seguir un método si no quería perder la cabeza y la concentración. El reto se convirtió en acumular kilómetros siguiendo un plan establecido: descansos regulares, sin variaciones y concentrándome en el futuro inmediato, las etapas de aquí a una semana. Dejé de lado momentáneamente la idea de llegar a Darwin y finalmente me adentré en el desierto, abrazando la ruta día tras día. Mi mente divagaba, fantaseando con historias y viajes al detalle. Pero también se volvió natural silenciar mis pensamientos, dejar que mis piernas siguieran su propio ritmo y contemplar el cielo azul despejado durante horas y horas, despejando mi mente e intentando imitarlo.

Fueron momentos de paz total que te hacían querer vivir para siempre al aire libre, dormir en una tienda de campaña y comer mirando el horizonte desde la orilla del camino. Estar bajo el inmenso cielo me llenó de alegría. Una poderosa sensación de libertad comenzó a latir en el aire porque, por fin, había alcanzado el equilibrio. El desierto había entrado en mí. Había cavado un hoyo y luego sugirió cómo llenarlo: para volver a escalar el abismo era necesario soltar cosas y personas y alcanzar los fragmentos de identidad que creías aferrados con tanta fuerza que era imposible renunciar a ellos. Sin embargo, las raíces se pueden cortar. De la desorientación inicial pasas a la angustia por la falta de puntos de referencia, los colores adquieren tonos oscuros; pero después de perderte, te reencuentras contigo mismo y observas que, aunque todo dentro haya cambiado, fuera las cosas siguen sucediendo igual. Liberarte de las narrativas que han formado tu identidad te acerca a tu esencia. La libertad es tal que, si quieres, quizás incluso sea posible volver atrás. El tiempo sabe la única respuesta; y aún no me lo ha querido decir.

Los meses restantes transcurrieron lentamente, haciéndonos compañía a Ezio y a mí. Caminamos miles de kilómetros más e hicimos un desvío de dos semanas para rendir homenaje a Uluru, el monolito sagrado de los aborígenes, guardián de los mitos y leyendas de la creación. Al llegar a Alice Springs, descansamos unos días. El plazo del visado corría inexorablemente. Hacia el norte, celebramos veinte mil kilómetros y tres años de camino, lejos de casa. La nostalgia acompañó nuestros pasos, finalmente en silencio, aceptando su lugar en la decisión de dar la vuelta al mundo a pie. Darwin fue un regalo largamente esperado, sin sorpresas, como los premios que se obtienen tras un esfuerzo tan intenso que ha quitado incluso las ganas. Tocamos el Océano Índico con las manos, los zapatos, las ruedas y los pies. Lo vimos aplanarse y dar paso al cielo, mezclando los azules en un horizonte lejano. Habíamos cruzado el desierto australiano. Y después de seis meses y seis mil kilómetros, el viaje en Australia terminó.